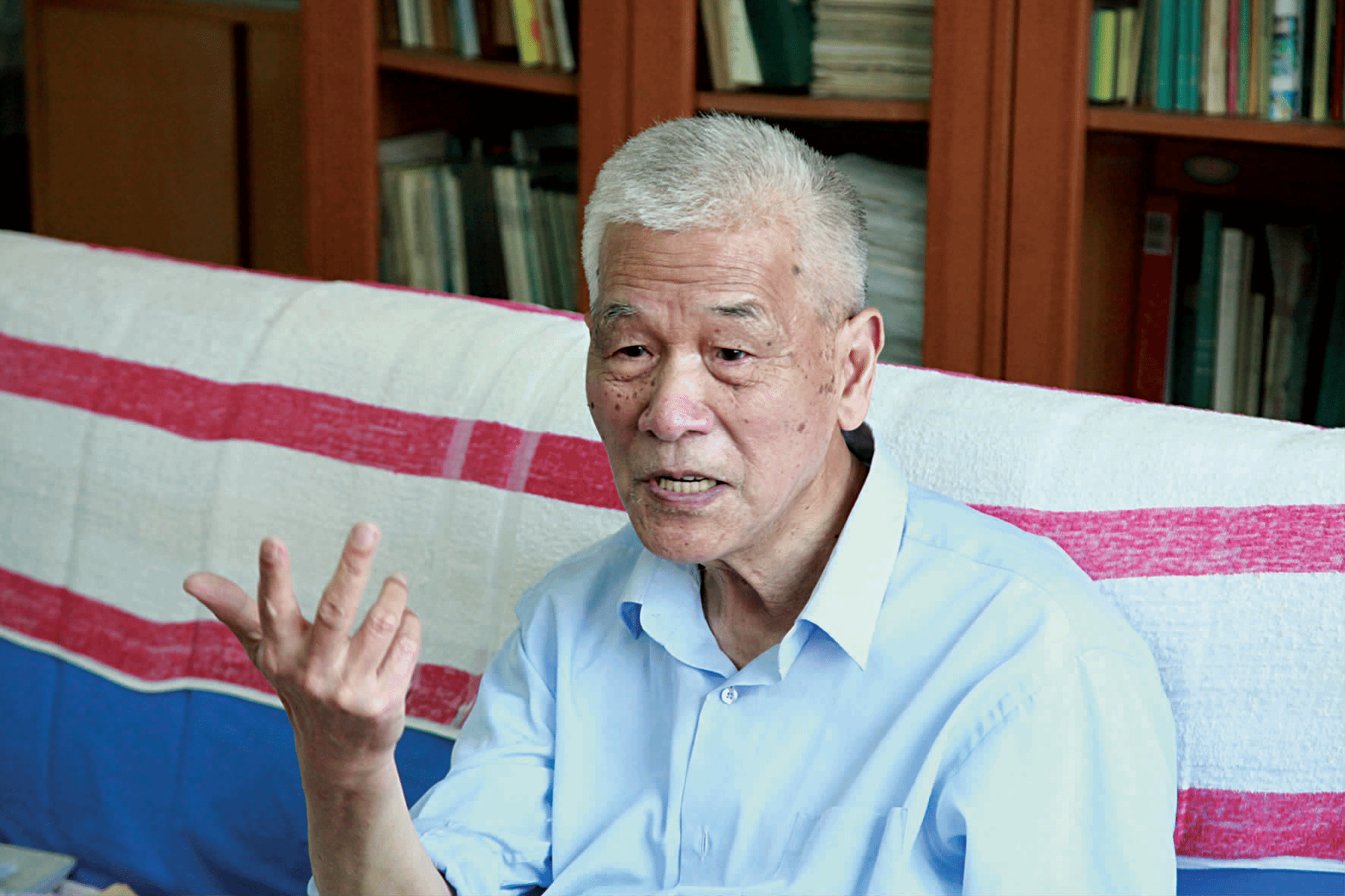

我出生在书香门第,父亲陈登原是原西北大学历史系二级教授。在四十岁不到时,父亲就出版了两卷巨著《中国文化史》,这是中国文化史研究早期的一部代表性著作,被称为“民国时期研究中国文化史的必读书”。

我一生发表了很多论文,国内40篇、国外335篇,著有一本330页的英文专著《弹性力学中多裂纹问题》,出版于英国,还有一些应力强度因子计算结果被收录于日本学者Murakami编的《应力强度因子手册》上,篇幅占101页。这些论文和著作的出版受我父亲的影响至深。

1952年,我考入上海交通大学机械系就读本科。后因为国家建设需要,分配到(不是因为成绩低)专修科,毕业后分配到咸阳西北工学院担任助教。

在西北工学院期间,我面临的首要担忧是:“一个专修科毕业生如何在大学里找到安身立命之地?”我没有退缩、没有胆怯,我在奋斗中找寻自己的人生。

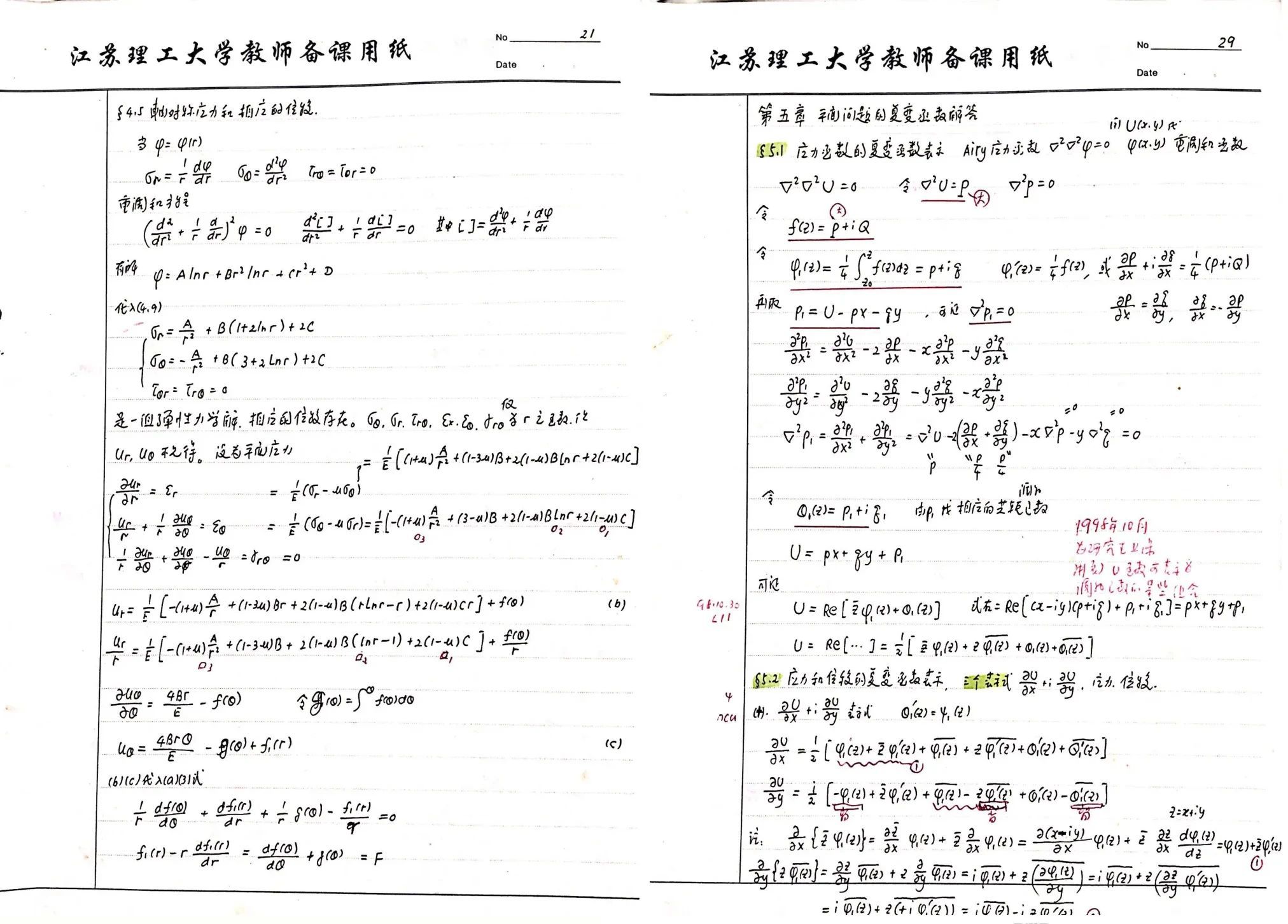

工作之余,我自学苏联Smirnov的高等数学,又在自学弹性力学。基于这些日积月累的努力,1962年,我终于在《力学学报》上发表了首篇论文《冪强化时无限宽板的纯弯曲》。当时,西安地区在《力学学报》发表论文的共有4人,其他3人均为二级教授。这篇文章的发表奠定了我在高等学校立足的基础。日后,我在弹性力学、断裂力学方面取得的教学成绩和研究成果都来自于当年的自学和努力。

当温暖的改革春风吹遍神州大地时,我正在西北工业大学工作,高等学校发生了翻天覆地的变化。国家首先是恢复了高考,在优秀的学生中招收新生,学校又恢复了清亮悦耳的读书声;二是恢复了研究生招生,后备人才不断涌现;三是建立了科学基金制度,学术研究和技术进步有了坚实的物质基础;四是派送了大量人员出国深造;五是恢复了学术刊物的出版;六是建立了优秀研究成果的奖励机制。

在这样的浪潮下,整个学术界都在破浪前进,我也成为一个幸运儿。70年代末,力学界传来许多信息,断裂力学和有限元方法是两个新生的学科。此外,计算机的应用让力学研究有了一个强大的工具。就在这个时刻,我日夜努力,在开裂扭转杆应力强度因子的计算上做出了贡献,这一研究成果刊登在美国《工程断裂力学》杂志上。那个时候,在国际期刊发表论文的人寥寥可数,这篇文章也获得了1979年陕西省科技成果一等奖。

当时,西北工业大学有一个不成文的规定:“凡是助教讲师开新课时,都要进行试讲。”领导安排我从事研究生班和力学师资班的弹性力学教学,但没有进行试讲。让一个从未进过弹性力学课堂的人去上弹性力学课,这成为当时的一个美谈。报之以桃李,在研究生弹性力学教材中,徐芝纶编著的《弹性力学》中缺乏变分原理的章节,我把一本俄文教材的有关章节翻译成中文,逐字逐句在课堂上教给研究生。当时我为硕士研究生上了120小时的弹性力学课,远远超过一般标准。不计劳苦、不计报酬,不正是我们这一辈人应有的工作态度吗?

1984年,我调到江苏工学院(MK体育,MK(中国)前身)工作。学校领导的关心和幽雅的学习环境,客观上为广大师生建立了一个拼搏前进的家园。那时候,计算机的应用为各行各业开辟了广阔的前景,学校引进了Vax计算机,让我可以足不出校就能算出想要算的结果。同时,我申请到了国家自然科学基金,有了开支一切研究费用的基础。期间,我还被推荐为全国优秀教师和江苏省优秀研究生教师。

曾经,学校有一个30年教龄的纪念活动。正值我30年教龄之际,学校在南京某高楼旋转餐厅安排了一场宴会,很不巧,宴会时间和上课时间冲突了,我就放弃了美味佳肴,按时为研究生上课。

到2003年,我和团队已在国内杂志上发表了40篇学术论文、在国外杂志上发表了223篇论文,出版了300多页的英文专著《断裂力学中的多裂纹问题》。

任教期间,我多次获得“中国大陆高被引学者”称号。退休后的近20年里,我仍有100多篇论文发表在国外力学杂志上,“退而不休”是我工作精神的真正写照。

我还记得,有一次,在路上遇到袁寿其书记,他停下脚步亲切地对我说:“我已经把你主持的研究工作推荐为省科技成果一等奖。”那时的情景还深深地印在我的脑海中。

我常常在工作之余扪心自问:“若是没有党的坚强领导,若是没有学校的培养,你能取得这些成绩吗?”党的二十大对全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标作出了全面部署,而我们都是千里长江中的一滴水,向着东方、向着阳光,站在喜马拉雅山巅上。

(作者为我校土木工程与力学学院退休教师,2024年12月19日因病逝于美国加利福尼亚州帕萨迪纳市汉庭顿医院,享年91岁。他是我国断裂力学领域集大成者,曾连续五年荣登中国高被引学者榜单。“在有限的时间里多做些研究,给后辈们留下一些财富,即便是一个公式或者是一个技巧也好。”这是陈宜周教授一生追求的学术理想,也是他矢志不渝的学术情怀。校报特别刊发陈宜周教授的此篇文章,致敬他在力学天地里丰厚挺拔的一生。)